(プロフィール)

PTI認定プロフェッショナルフィジカルトレーナー

米国スポーツ医学会認定運動生理学士

数多くのトップアスリートやチームのトレーナーを歴任。2014年からは青山学院大学駅伝チームのフィジカル強化も担当。ランニングなどのパフォーマンスアップや健康維持増進のための講演、執筆など多方面で活躍。東京神楽坂に自身が最高技術責任者

(CTO) を務める会員制パーソナルトレーニング施設「CLUB100」がある。

監修:順天堂大学国際教養学部 グローバルヘルスサービス領域 教授 田村 好史 先生

(プロフィール)

PTI認定プロフェッショナルフィジカルトレーナー

米国スポーツ医学会認定運動生理学士

数多くのトップアスリートやチームのトレーナーを歴任。2014年からは青山学院大学駅伝チームのフィジカル強化も担当。ランニングなどのパフォーマンスアップや健康維持増進のための講演、執筆など多方面で活躍。東京神楽坂に自身が最高技術責任者

(CTO) を務める会員制パーソナルトレーニング施設「CLUB100」がある。

日常生活に無理なく取り入れやすい運動をご紹介します。

動画で分かりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。

TIPS 1:歯磨きをしているときにできる、ちょこっと脚トレ

TIPS

2:ソファーでテレビを見ながらできる、ちょこっと膝ストレッチ

TIPS 3:食後にできる、糖を消費する体操

中野ジェームズ修一さんが、肥満に伴う健康障害の予防に効果的だとして勧めているのは「運動」を生活に取り入れること。つまり、筋肉を動かすことです。

中野「体の中で筋肉ほど多くのエネルギーを使う器官はありません。筋肉量の低下は、筋肉を使うだけでも防げます。さらに『ちょっときついな』と感じる運動をすれば筋肉量を増やすことができます。筋肉を動かせば筋肉の線維が破壊されますが、それを修復するために食事で摂取したタンパク質が筋肉の合成に役に立ち、筋肉量が増えるのです。筋肉を動かすとエネルギーを使うので、摂取し過ぎたエネルギーが消費され、エネルギーが余りにくくなります。」

食生活の改善に運動を加え、摂取するエネルギーよりも消費するエネルギーを増やすと、筋肉量を減らさずに体脂肪が消費されやすくなり、溜まりづらくなります。また、筋肉量が増えると、基礎代謝やエネルギー消費が増える傾向があります。1

運動により、インスリンの働きが悪くなるインスリン抵抗性が改善され、血圧や血糖、血清脂質が改善されるともいわれています。2 例えば血糖に関して言えば、エネルギーとして糖が使われるため、筋肉を動かせば血糖値も下がっていくからです。

そして、運動による体重減少が3%未満の場合でも、肥満に合併する代謝指標 (HDL-C、血中インスリン、血圧) の改善や糖尿病の予防効果が期待できます。3また、定期的な運動の実施は虚血性心疾患やその死亡リスクを減少させるので、運動に積極的に取り組むことがリスクの減少につながると考えられます。4

ぜひ、健康管理のために運動を日常生活に取り入れてみましょう。

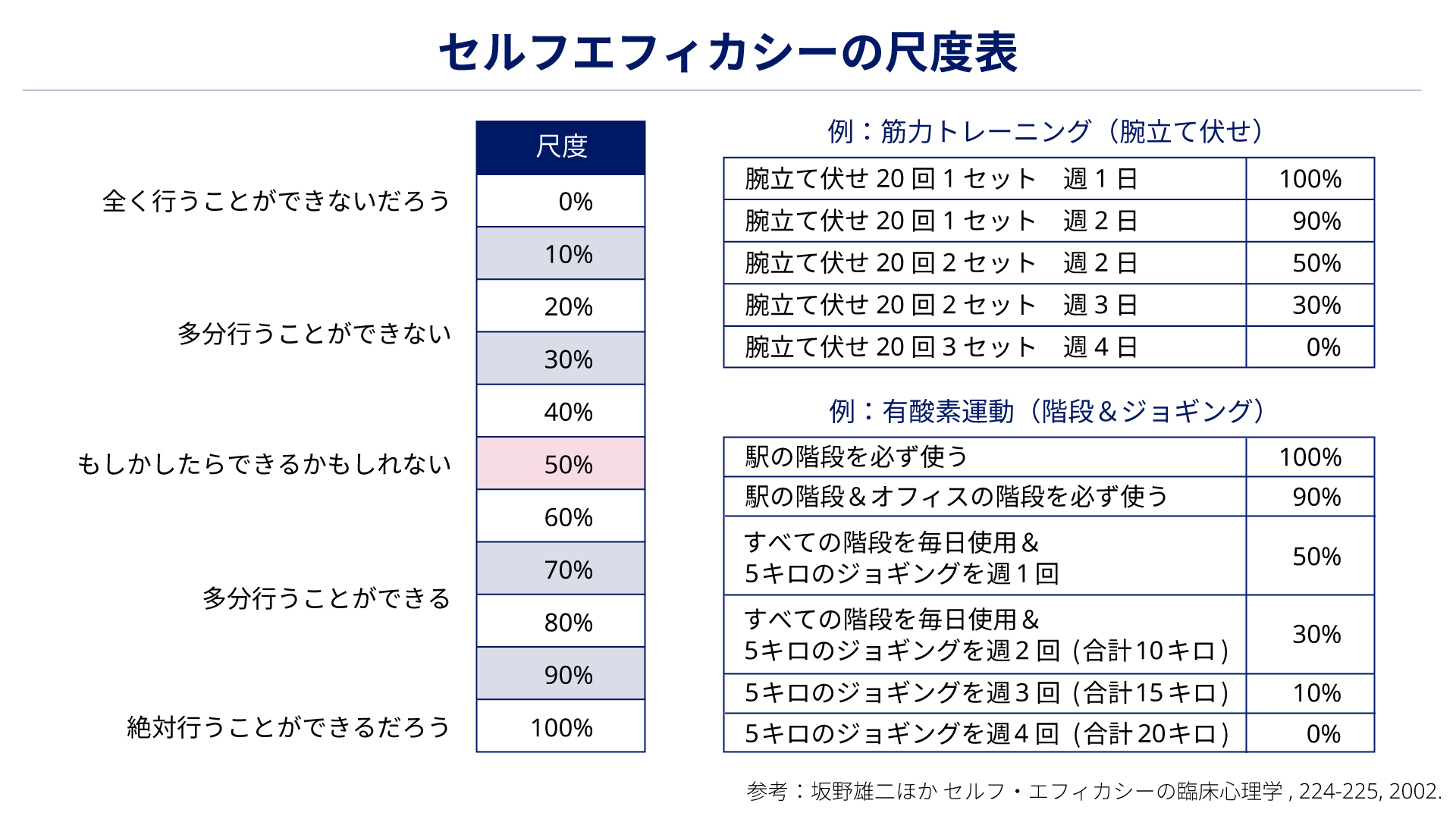

皆さんは「肥満改善や健康のために運動をしよう」と一度は思ったことがありませんか?でも、なかなか始められなかったり、始めても三日坊主に終わったりした経験はないでしょうか。そんな人に中野さんが勧めているのが、「セルフエフィカシー」の強化です。セルフエフィカシーとは、自己効力感、すなわち「自分にもできる」と思える認知状態のことです。

中野「運動に限らず、何か行動を起こすときには『これだったら自分にできるな』という自信をもたないと実行できませんよね。例えば、東大に入ろうと思ったとき『東大に行ける』という自信がゼロだったら、勉強するという行動は起こせないのではないでしょうか。でも、『東大に行けるかな、どうだろう。難しいけど、できなくはないかな』と思えれば、行動が変わってきます。運動についてもまったく同じなのです。」

よって、セルフエフィカシーを強化して運動を継続するには、「もしかしたらできるかも」から始めることが大切。例えば、「腕立て伏せなら自分は一日何回、週何日なら続けられるだろう?」「有酸素運動なら?」「駅の階段くらいならできる?」などと、自分が「もしかしたらできるかもしれない」と思うところを目標にして、始めるのがお勧めです。

例えば、「腕立て伏せなら自分は一日何回、週何日なら続けられるだろう?」「有酸素運動なら?」「駅の階段くらいならできる?」などと、自分が「もしかしたらできるかもしれない」と思うところを目標にして始めよう。

では、自信はどうすれば生まれてくるのでしょうか。中野さんは、次のような要素でセルフエフィカシーが強化されると話します。

中野「例えば、絶対無理だと思っていた運動について、『ウォーキングを15分やってみたら意外にできたな』『5分だけだったら走れた』といった成功体験を積み重ねることが『自分にもできる』という見込み感につながっていきます。」

中野「例えば、運動経験のない人が、『イチローがやっているトレーニング方法をしましょう』といわれたら、『いや、それはイチローだからできるんでしょう』と思いますよね。でも、自分と同世代で立場が似ている人がダイエットに成功したと聞いたら、『自分にもその方法だったらできるかな』と自己効力感が生まれやすいのです。」

中野「人から褒められることも重要です。誰でもいいわけではなく、その人にとって権威がある人から自分が行動したことを褒められるといいでしょう。それは人によって、ドクター、運動指導者、パートナーなど、さまざまです。またSNSなどを使って自分が頑張っているのをアピールすれば意外な人から『いいね!』されるかもしれません。 」

中野さんによれば、体重、体脂肪率、筋肉量などの数値に変化が出るのは早くても 3カ月目頃からだといいます。

中野「3カ月も運動を続けること、そのモチベーションを保つことって大変ですよね。しかも、それまで体重などに大きな変化がなければ、非常に難しいです。でも、数字の変化だけではなく『駅の階段を上った時にちょっと疲れづらくなったかな』『料理がおいしく、ちゃんと食べられるようになったな』『自分に自信がもてるようになった』など、自分の中の変化に気付くと続けやすくなります。」

中野「1年経てば1年分、体は年をとっているはずなのに、去年できなかったことや違和感を感じていたことが今年はできるようになったという場合、体が若返ったということなんですね。人は、そういうことの積み重ねで喜びを感じ、やる気になるのだと思います。」

人から「ちょっと肌つやがよくなったんじゃない?」「背筋がピンと伸びたね」などと言ってもらって自信になることもあるでしょう。そのためには、周囲に「最近、運動をしています」と話しておいたほうが、気づいてもらえる可能性が高いので、中野さんは「ぜひ、恥ずかしがらずに話してみましょう」と勧めています。

大きなポイントは「三日坊主をしよう」と思うことだそうです。

中野「毎日続けようとするとハードルが高く挫折しやすいので、まずは三日坊主をしようと思うことが重要です。『とりあえず三日やったらサボろう』と決めます。例えば、月・火・水に運動したら、木曜はサボろうと決めておく。サボったことを失敗体験にせず『決めたこと=ちゃんとサボれたことは偉い!』と思っていいのです。三日坊主を10回繰り返したら1カ月運動したのとまったく同じですから、三日坊主を何回繰り返すのかを目標にするといいでしょう。」

サボってもいいという気長な姿勢で取り組むことがコツなのですね。

毎日続けようとするとハードルが高く挫折しやすいので、まずは三日坊主をしようと思うことが重要です。三日坊主を10回繰り返したら1カ月運動したのとまったく同じですから、三日坊主を何回繰り返すのかを目標にするといいでしょう。

自分で肥満の改善に取り組んでいるとき、なかなか結果が出ずに悩むことがあるかもしれません。また、健康について不安を抱えることもあるでしょう。

肥満であることに加え、何らかの健康障害がある場合は、「肥満症」という慢性疾患の可能性も考えられます。似ているようですが、「肥満」と「肥満症」は異なります。

「肥満」とは、脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数 (Body Mass Index: BMI) 25以上のもの

(35以上は「高度肥満」) と定義されています。5

一方、「肥満症」は糖尿病や高血圧と同様に、医学的に治療が必要な慢性疾患です。BMI

25以上で、肥満に起因ないし関連する健康障害を有するか、健康障害の合併が予測される場合で減量を要するもの、または内臓脂肪型の肥満の場合に、「肥満症」と診断されます(BMI 35以上の場合は「高度肥満症」)。5

肥満に伴う健康障害の予防には、エネルギー消費量を増やす運動を継続することが大切です。また、セルフエフィカシーが強化されれば、体だけではなく人生も大きく変わっていくかもしれません。「もしかしたらできるかも」「三日坊主をしよう」といったところから運動にチャレンジして、健康を維持しましょう。

PromoMats ID: JP24CO00004

The site you are entering is not the property of, nor managed by, Novo Nordisk. Novo Nordisk assumes no responsibility for the content of sites not managed by Novo Nordisk. Furthermore, Novo Nordisk is not responsible for, nor does it have control over, the privacy policies of these sites.